【提质增效】职工创新成果百花齐放

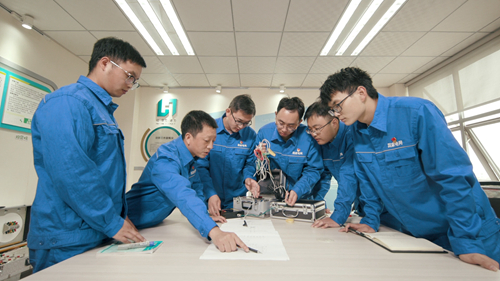

编者按:今年以来,受新冠肺炎疫情的影响,国网四川省电力公司经营形势十分严峻,我们必须牢固树立“过紧日子”和“过苦日子”的思想,按照国家电网有限公司要求,将提质增效、降本挖潜贯穿到日常经营管理中,以公司利益最大化统筹考虑,推动提质增效工作。为此,本网推出“提质增效”专栏,宣传公司各部门、各单位在提质增效、降本挖潜过程中的工作亮点,敬请关注。 去年12月29日,从中国电力企业联合会2020年度电力创新大会上获悉,公司9项创新成果囊括该年度电力职工技术创新成果一二三等奖,获奖数量在国家电网有限公司系统内各省公司(直属单位)排名第三。近期,公司多项职工技术创新成果荣获上级表彰,其中有6项成果获四川省总工会表彰,2项成果获国网公司表彰,7项成果获全国化学地质能源工会表彰,创新获奖成果总数量创历年新高。 2020年,公司工会认真贯彻落实国网公司科技创新大会工作部署,按照公司“十讲十增强”总要求,广泛开展职工技术创新活动,不断丰富创新活动载体,搭建创新活动阵地,激发全员创新活力,实现“四个推动、四个促进”,努力为建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业四川样板发挥积极作用。 紧扣“中心轴” 培育孵化成果 “该创新成果解决了传统变压器轻瓦斯保护告警后处置耗时长、准确率低等痛点,实现变压器运行状态的实时监测和一键控制。” 去年8月27日,在公司“万众创新大赛”暨第五届职工技术创新优秀成果发布会绵阳分会场,职工技术创新成果“监控小神探”主创人员,正通过视频会议系统进行创新成果发布。 这是公司连续举办的第五届职工创新成果发布会。2020年,按照常态化防控疫情的要求,发布会首次通过线下专业评审、线上发布评选的方式进行,共设主会场1个,分会场29个,评选优秀创新成果40项。 “十三五”期间,在以“万众创新大赛”为“中心轴”引领下,1696项创新成果通过评选发布脱颖而出,申请国内专利730项,其中15项成果获得国家级表彰,70项成果获得省级表彰。 有了创新成果,将其进行孵化,产生更大价值尤为重要。2020年11月4日,在中国西部国际博览城,国网四川电力信通公司与创投企业签约,标志着“电亮区域就业”创新成果的成功转化。 “这是公司数字产品成功‘出海’的重要一步,我们将持续深化合作领域和范围,携手创建互利共赢的合作新格局。”信通公司职工杨帆说道。 新冠疫情期间,创新成果“电亮区域就业”积累的指标及模型,充分发挥电力数据的“晴雨表”作用,为政府宏观经济及就业形势判断、企业有序复工及发展提供决策支撑。 近期,国网四川电力信通公司探索数据资产的商业模式,并对产品的深耕细琢、迭代更新,在服务经济决策、智慧城市等十大领域形成了20余个数字产品,成功与3家外部单位签订战略合作协议,与2家单位签订商务合同。 建好“桥头堡” 打造创新阵地 2020年3月20日晚9时,国网成都供电公司樊晓锋劳模创新工作室灯火通明,该公司职工杨明仍在和同事们专心致志地测试着设备。变压器有载调压机构状态监控系统正处于研发的关键阶段,虽然受到新冠肺炎疫情影响,但电力“创客”们义无反顾的扎根实验室,投入到紧张的研究中。 2020年4月8日,110千伏普河变电站监控系统改造投运,当“档位假切换”等四个信号出现在监控后台机上时,创新工作室成员们沸腾了,这是该公司电测专业历史上第一次将自主设计产品的信号上传到调度,标志着创新工作室取得从测量技术到监控技术的又一项新跨越。 近年来,该创新工作室先后取得科技创新成果108项、管理创新成果70项,获公司级、市级以上奖项70项,累计实现经济效益4000余万元。 单丝不成线,独木难成林。2020年,国网四川电科院刘明忠劳模创新工作室等创新团队与国网乐山供电公司、国网四川电力检修公司等创新团队联合研发的“厂站电力监控系统安全防护智能检测装置”“电容型电压互感器早期量测故障预警”等成果荣获多项创新大奖。 在研发过程中,电科院充分发挥科研能力强和科技人才多的优势,与供电公司(直属单位)的现场工作经验及海量实际应用数据相融合,大大提高了技术攻关效率。 目前,公司已建成劳模(工匠)创新工作室134个,其中27个被命名省级创新工作室,6个被命名国网公司级创新工作室,形成了省、市、县至班组的职工创新工作网络,并促进科研单位“牵手”供电公司和直属单位,积极推动创新工作室跨区域、跨专业、跨单位联合技术攻关百余次。 培育“排头兵” 激发创新活力 “滑轮组配合机械丝杠!”一次例行头脑风暴中,一个全新的短语蹦入检修公司职工邱中华脑海中,让他豁然开朗,仿佛打开了一个全新的天地,看到了解决液压丝杠持压时间短、高压下易发生活塞杆滑移、密封圈漏油等问题的希望。 液压丝杠存在的上述问题是特高压带电更换绝缘子作业长期存在的“拦路虎”,严重威胁着带电作业安全。从哪个方向着手?这个问题困扰了邱中华整整一年。这期间,无数次与同行交流、查阅行业动态、建试验模型,他始终没有放下心中执念。 工作室这次关键的头脑风暴,让问题解决进入了快车道。画图纸、设计模型,探讨工艺与材料、验证工具,经过长达两年的调整、改进,“新型特高压绝缘子串荷载转移系统”成功面世,完美解决特高压带电作业安全问题。 多看、多想、多做,创新就是多到现场发现问题,多想办法解决问题,多去现场修改完善,这就是邱中华创新的诀窍。参加工作十年来,正是有这样的坚韧与坚持,他成功主创带电工器具23项,填补国内技术空白3项,获得专利授权28项。他也一步步成长为四川特高压带电作业“排头兵”,成为国内特高压带电领域的“大国工匠”,成为家喻户晓的全国劳模。 目前,公司已有38名职工在创新活动中脱颖而出,成为“川电工匠”。还有1名职工被授予“国网工匠”称号,6名职工被授予“四川工匠”称号。通过创新活动,为公司培养了更多的知识型、技能型、创新型职工。 传承创新基因,努力拼搏奋进。接下来,公司工会将按照公司各项创新工作的部署,进一步完善职工技术创新工作体系,提升创新工作室效能,探索创新成果转化的激励机制,努力开创职工技术创新工作新局面。