“从0到1 ”解码公司电力“黑科技”

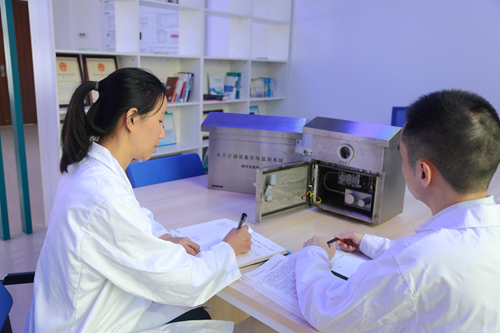

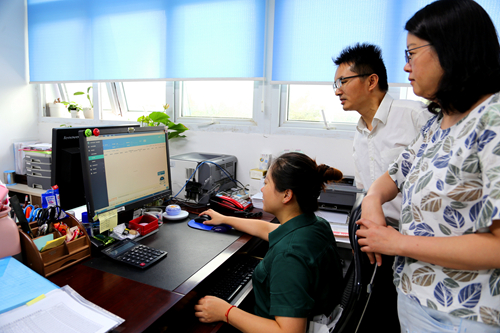

9月10日,由中国水利电力质量管理协会举办的2020年电力行业优秀质量管理小组成果交流活动发表会(西安场)顺利闭幕,国网四川省电力公司13个QC成果在大会上荣获特等奖2项、一等奖6项、二等奖5项。 近年来,公司鼓励一线班组在实践中改进质量、提高效率、积极创新,为员工立足岗位创新创效注入了强劲动力,公司各单位科研员工结合自身实际,在电网建设一线积极探索创新,持续推动电网技术创新发展,拥有了一批“从0到1”的原创成果。 科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运,从来没有像今天这样深刻影响着人民的福祉。公司在加大“从0到1”的原创成果力度上下功夫,让更多接地气、易推广、有实效的职工创新成果更好地服务电力业务实际。 电力“黑匣子”——填补国内非电量监测装置空白 在电网运行维护中,电流互感器和套管这类油量少且内部全密封的少油电力设备,一旦出现绝缘击穿,将会导致设备爆炸、起火燃烧等恶性事故,对系统安全运行造成较大影响。而行业内对电流互感器和套管等少油设备缺乏有效监视手段。 针对这一现状,2010年国网四川电科院的技术专家独辟蹊径,开创出电力设备监测新方式,打造出国内首台少油设备非电量监测装置,利用大数据、数据通信传输、电子传感器等技术,实时、准确、高效地监测少油设备内部压力变化及其缺陷发展,提前发现设备内部缺陷,有效避免爆炸事故的发生。目前,该在线监测装置已在国内各大变电站启用,成为站内监测相关系统安全的好把式。 “苏工,在您的建议下,以乐山秀湖110千伏变电站作为试点在套管上加装了机械式压力表,但今天我们监测到2号主变C相套管的压力值跟比平常偏高许多,麻烦您过来看看……”2014年4月8日,国网四川电科院资深专家苏长华接到国网乐山供电公司的求助电话后赶赴现场。 一路上,苏长华仔细将少油设备爆炸过程及原理在脑海中重演推敲,缺陷、放电、产气、压力增加、爆炸……一直以来,研究都只局限于前三个环节,而苏长华凭借常年从事化学研究的敏锐性和丰富的现场经验,坚信压力才是直接原因。 根据现场压力情况和站内设备状况,苏长华迅速制订出低电压等试验方案。套管放电、取油样……他紧锁眉头,专注于技术人员每一个动作,只见取出的油样和预想的结果一样呈喷射状态,套管则临近爆炸。 当天,不仅成功避免了一次套管爆炸事故,更重要的是它见证了监测压力是解决少油设备状态监测的有效手段。苏长华顿时感到眼前一亮,“压力监测干扰少且易于实现,抓到了关键,接下来我们就该思考如何改进检测方法问题。” 苏长华立即组建了含化学和高压专业的攻关团队,开始了长达一年多的探索之路。在实验室里,他们搭建起少油设备模型,人为配置故障特征气体来研究每一种特征气体对压力变化的影响。要吃透每一种特征气体的性能参数不是件容易事,他们颇费了一番周折,经过百余次的反复试验论证,终于掌握了每种特征气体对压力影响的规律。 一年的技术攻关,一年的试验论证,坚定的信念驱使着苏长华和团队成员不断向前,最终成功研发出国内首台少油设备非电量监测装置。 黄色“小坦克”——全面提升智能检测试验质效 9月7日上午10时许,一辆明黄色的“小坦克”缓缓从厢式货车后部开下,驶入了阿坝220千伏下孟变电站检修区域内,引来了许多现场运检人员好奇的目光,原来它是国网四川电力计量中心一线员工今年3月研制成功的国内首台小型移动式电流互感器误差智能检测平台。 “小坦克”在遥控到达110千伏卡孟线间隔后,试验人员立刻在它旁边忙碌起来,搭设围栏、检查检修电源开关位置、搭接电源线、连接互感器一次线和二次线……经过近2个小时的紧张工作,该线路电流互感器误差试验顺利完成,比原计划的试验时间提前了一半。 一直以来,电流互感器现场误差试验使用的设备种类多且重量沉,设备装卸、搬运、接线等占用了现场人员大量的时间和精力,不但严重制约了工作效率,还存在不少安全隐患。 去年4月,计量中心成立了以技术骨干为首的科研攻关团队,以“自动化、智能化”为目标,基于电流互感器校验技术和现场检测调试的宝贵经验,不断优化方案设计,反复对样机进行测试,历时近1年,最终研制出了形似“小坦克”的移动式电流互感器误差智能检测平台。 该平台克服了电磁兼容影响,高度集成了电流互感器误差试验所需的标准互感器、升流器、校验仪等各种设备,底部安装履带车,可行驶于变电站(电厂)的各种复杂路况。平台还配置了自主开发的智能管理终端,具有班前班后会管理、标准化作业流程和安全风险点提示、试验数据自动记录等功能,实现了电子化的作业安全管控。 据了解,计量中心长期坚持开展职工技术创新工作,以体制机制创新为保障,依托职工创新工作室、国网实验室,全面实施提质增效攻坚行动,促进多专业融合和全员创新,不断增强该中心创新活力与创新实力。在8月27日结束的省公司2020年“万众创新大赛”暨第五届职工技术创新成果发布会上,该成果荣获职工创新成果一等奖。 该平台自研制成功以来,已应用于二滩电厂关口互感器周检、500千伏资阳变电站2号主变扩建工程检测调试、川渝关口计量装置会校等重点工作任务累计20余次,明显缩短试验检测时间,有效减轻了现场工作人员劳动强度,平均工作效率提升50%以上。 程序“机器人”——大幅提高光伏结算速度 9月9日,国网广元供电公司“光伏结算流程机器人”正式上岗。短短15分钟,批量处理将55户分布式光伏发电用户的电费准确无误结算到位,比传统人工核对结算速度有了大幅提高。 广元地处秦巴山区腹地,是集中连片贫困地区。近年来,光伏扶贫成为产业扶贫的主要抓手,目前全市共有分布式光伏发电用户343户,并网容量9646千瓦,以扶贫村集体经济光伏扶贫项目为主。 传统光伏结算涉及营销、财务等多个部门,流转环节多,需要人工完成发票收集核对、线上线下台账数据比对、转账凭证生成、资金支付流程发起、ERP手工清账等20多个流程。还存在重复性操作多、协同难度大、效率偏低情况,结算一户大约需要20分钟,准确率还难以达到100%。 为破解光伏结算这一难题,今年,国网广元供电公司以提质增效为契机,大力推进科技创新,积极探索财务数字化转型。将人工智能技术与分布式光伏结算业务相融合,联合第三方软件公司组建团队,在对分布式光伏发电用户抄表周期、财务结算要求等进行充分调研的基础上,成功研发“光伏结算流程机器人”。 “光伏结算流程机器人”是一套计算机软件,业务人员只需登录系统,设置好指令后,点击“开始执行”,流程机器人即可自动执行下一步。代替人工批量进行客户发电量、上网电量、上网电费、补贴金额、银行账户等信息核对,还可自动识别异常数据,推动财务向自动化、智能化、精确化的方向发展。 以结算100笔非自然人发票为例,传统的人工核对结算需耗时25小时,光伏结算流程机器人1小时内就能完成,且可24小时不间断工作。大幅压减时间成本,提升业务人员工作质效,降低企业人力成本。