【脱贫攻坚】电力扶贫 情暖川蜀——国网四川电力助力脱贫攻坚工作纪实

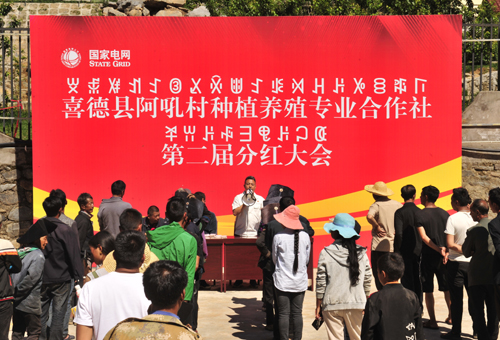

编者按:今年是脱贫攻坚收官之年,为贯彻落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》,公司将打赢脱贫攻坚战实现胜利收官作为当前的重大政治任务,扎实推进助力脱贫攻坚各项工作,以实际行动践行“两个维护”。即日起,本网推出“脱贫攻坚”专栏,全面展示公司助力脱贫攻坚最后冲刺,宣传公司各单位在电力扶贫、精准帮扶、产业扶贫、智力扶贫、爱心扶贫、党建扶贫、消费扶贫、文化扶贫等八个方面的工作亮点,敬请关注。 在四川的版图上,辽阔的凉山、甘孜和阿坝,格外醒目。 这里是全国最大彝区、第二大藏区;这里有复杂的地理和社会环境;这里也是“三区三州”深度贫困地区。四川因此成为脱贫攻坚任务最重的省份之一。 脱贫攻坚,电力先行。在这场硬仗中,电力是实现脱贫攻坚目标的重要保障。近年来,国网四川省电力公司始终把助力脱贫攻坚作为重大政治任务,充分发挥行业优势,通过电力扶贫、产业扶贫、消费扶贫等方式增加农牧民收入,在川蜀大地上谱写决战决胜脱贫攻坚的新篇章。 补强电网夯实脱贫根基 深贫地区群众用上致富奔康幸福电的背后,离不开电力建设者们艰苦卓绝的奋斗。 6月初的巴塘县苏哇龙乡,35千伏中(咱)苏(哇龙)线建设工作进入最后冲刺阶段。“这里干燥、缺氧、紫外线强,时而还有狂风,给施工带来了很大难度。由于线路通道受限,很多铁塔不得不组立在悬崖边上。”项目负责人潘春霖说。这是电力建设者奋战脱贫攻坚电网建设现场的一个缩影。 事实上,持续三年的“三区三州”深度贫困地区电网建设,大部分作业现场都处于地理条件特别艰苦的高山峡谷甚至极寒缺氧地区,每个作业现场都面临着各种困难。但参建的5万余电力员工,牢记“人民电业为人民”的企业宗旨,不畏艰难、不计得失,艰苦奋斗,终于如期完成电网建设,为当地贫困群众送去光明。 6月30日,在四川阿坝藏族羌族自治州,仍被皑皑白雪覆盖的鹧鸪山上,110千伏夹(壁)马(塘)线路工程带电投运。这标志着国网四川电力经营区域内“三区三州”深度贫困地区电网建设任务全面完成。银线翻山越岭,将强劲电能源源不断地输送到四川甘孜、阿坝、凉山三州41个县,1107个行政村,502万居民自此用上了安全、可靠、稳定的大网电。 凉山彝族自治州木里县利念村因电网建设而受益。“供电充足了,我们在致富路上有了更多选择。”徐永海高兴地说。电网建设者们在村子附近繁忙,他也在奔波。“四处考察看看嘛,打算在村里发展黄牛养殖产业,带领村民奔康致富……” 与此同时,在米易县得石镇坊田彝族村,从凉山自发搬迁的1018户贫困户们对用上大网电的感受是“灯亮了,看得更多更远了,生活如此便捷且如意了……”此前一年,国网攀枝花供电公司建立“党建+扶贫”模式,密切跟踪各级政府搬迁规划、实施方案及建设进度,全力推进凉山贫困人口自发搬迁配套供电工程建设。 “十三五”以来,国网四川电力在川完成农村电网投资276.96亿元,为240万贫困人口脱贫提供了强有力的电力保障。其中,82.65亿元用于3668个中心村电网建设、5046个贫困村电网改造、835个贫困村动力电改造。 精准帮扶创新产业扶贫方式 “感谢共产党,感谢国家电网,精准扶贫瓦吉瓦,贫困群众日子好过了。” 7月2日,喜德县阿吼村种植养殖专业合作社第二届分红大会在阿吼村村委会广场上举行。71岁的贫困户阿的果各从国网四川电力派驻阿吼村的驻村工作队员江海手里接到了1500元的分红款,脸上露出了幸福的笑容。 阿吼村是国网四川电力定点帮扶村。2019年,在电力员工们的持续帮扶下,合作社的百合、贝母、绵羊等种植养殖产业发展良好,与此同时在“消费扶贫+电商”模式下,农特产品销售也十分顺畅,全年收益达到32.58万元。除去合作社管理成本和运营开支,全村获得红利16.8万元,贫困户每户能分红1500元,非贫困户每户分红1000元。 深耕扶贫工作之中,国网四川电力意识到,产业扶贫是稳定脱贫的根本之策。只有变简单的“输血”为“造血”,才能真正做到脱真贫、真脱贫。 据了解,国网四川电力不断创新产业扶贫方式,在乐山马边探索出“产业+智力+爱心”三位一体扶贫模式,又根据凉山州喜德县县情推出“334”帮扶模式(即“科学+绿色+可持续”扶贫理念,“支部共建、文明共创、产业共进”扶贫举措,“公司+合作社+农户+电商”帮扶机制)等。此外,公司还建成了马边县“彝兴”和凉山州“丽火”两家绿色扶贫农业公司。截至2019年年底,两家农业公司累计产值达947万元,带动200余户贫困户增收。 这些能复制、可借鉴的扶贫方式已经在国网供区内成功推广应用。 雅江县波斯河乡邓科村有29户村民,其中17户是建档贫困户,贫困率达58%。雅江县供电公司,积极争取电网建设项目,因地制宜调整产业结构,多方筹措资金,为村里建设喷灌管道3.5千米,建成40亩黄精、白芨等药材种植基地,带领村民脱贫致富。 在北川羌族自治县小坝镇大梁村,国网绵阳供电公司选派的驻村第一书记邹鑫伟想方设法为贫困户寻求低风险创业门路,让该村通过光伏发电创收,建起了阳光存折集体经济。目前,大梁村已经脱贫摘帽,人均年收入近万元,24户贫困户全部走上了致富路。 更值得关注的是,全力推进精准扶贫过程中,为进一步强化“造血”功能,国网四川电力积极做好深度贫困地区资源开发,建成藏区彝区等七大水电送出通道,启动建设“新三直”特高压输电工程,推动雅砻江(中游)、白鹤滩等水电送出,保障甘孜州、阿坝州、凉山州贫困地区4200万千瓦清洁能源并网,推动贫困地区资源优势转化为经济优势。同时还开辟了光伏扶贫接网绿色通道,为63座光伏扶贫电站同步接网,累计结算电费2.83亿元。 “扶贫+扶智”激发稳定脱贫动力 7月22日一大早,张大海就赶到塘泥湾村考生王补家中,了解他高考分数预估情况,对其志愿填报进行指导。眼看高考分数公布的日子临近,他最大的心愿就是塘泥湾村的15名高中毕业生能走进心仪的大学。 张大海是国网凉山供电公司派驻塘泥湾村的驻村第一书记。2016年到塘泥湾村后,他便深入村民家中,摸排适龄孩子入学情况,确保村里没有学生因经济困难而失学。他还记录在校学生学习成绩、家庭情况,组织工作队员对有困难的进行帮助。4年来,塘泥湾村先后有61个孩子走进大学校园,仅2019年就有24名学生考上了大学。 付出总有回报。潘尔色莫就是从塘泥湾村走出的大学生,她将感受到的爱回报给了村里。今年疫情发生后,她约集几名大学生主动向张大海“报到”,加入到村里的疫情防控工作中。春耕时节,他们还来到田间地头,协助扶贫工作队指导村民种植花椒等经济作物。 有的人,走出了大山;有的人,又回来了。潘尔色莫并不是个例,其他贫困山区也发生着相似的故事。 “您扫描这个二维码下载‘网上国网’APP,以后足不出户就可以交电费了。”7月21日,在国网甘孜供电公司西俄洛供电所,员工马永祥用纯正的藏语指导客户网上交电费。 6年前,马永祥背着书包,从雅江县出发,坐了一天的车,来到四川电力职业技术学院(国网四川技培中心)。作为“三定生”(定向招生、定向培养、定点安置),他终于有机会走出大山学习专业知识和技能。学成后的如今,因为会藏语,又懂电力技术,他又回到雅江县,为电力事业发展贡献自己的力量。 多年来,国网四川电力把“帮眼前”与“扶长远”结合起来,实行“扶贫+扶智”造血式扶贫,激发贫困群众脱贫内生动力。公司采取“三定”方式招收四川藏区、彝区的贫困学生,全额承担学费、生活费,并聘用部分毕业生到当地供电企业就业。 截至目前,国网四川电力已经投入4429万元培养经费,定向培养886名学生。受益学生覆盖甘孜、阿坝、凉山三州。 今年,国网四川电力进一步扩大了甘孜、阿坝、凉山藏区彝区“三定生”就业规模,计划招聘92人到当地供电企业就业,招聘人数同比增长53.3%。公司还积极发挥行业优势,组织彝族青壮年开展电工技能、职业技能培训,帮助贫困家庭的27名青年就业。 电力鏖战通幸福,川蜀跨越展新颜。 五年来,四川省共减少贫困人口554万人,贫困发生率从9.6%下降到1.1%。其中,深度贫困的凉山州减少贫困人口41万人,贫困发生率从29.5%下降到12.7%。 在川蜀大地,脱贫致富的大道正随着电网向前不断拓展、延伸……