人民日报:“全国脱贫攻坚先进集体”国网四川省电力公司脱贫攻坚纪实

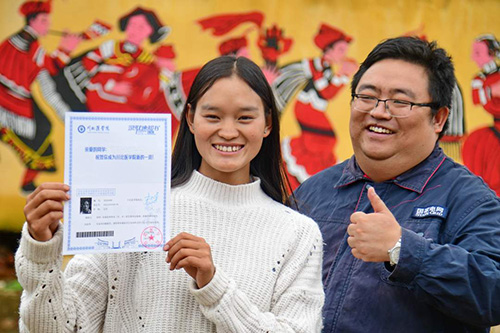

2 月 25 日,全国脱贫攻坚表彰总结大会在北京举行。国网四川省电力公司、国网四川甘孜藏族自治州电力有限责任公司获得“全国脱贫攻坚先进集体”称号,喜德县光明镇阿吼村第一书记、国网喜德县供电公司党建部副主任王小兵获得“全国脱贫攻坚先进个人”的荣誉。 党的十八大以来,以习近平总书记扶贫开发战略思想为指引,按照党中央国务院、国家电网有限公司党组和四川省委省政府打赢脱贫攻坚战战略部署,国网四川省电力公司以电网建设为主战场、以精准帮扶为突破口、以服务群众为连心桥,投资544亿元建设贫困地区电网,保障供区内70个贫困县、8536个贫困村脱贫用电,消除42万无电人口。定点帮扶的142个贫困村、3万贫困人口全部脱贫摘帽。 八年磨一剑,国网四川电力铸造了央企脱贫攻坚示范样板;砥砺再出发,川电服务乡村振兴的新篇章正在续写。 电网建设征途如虹 甘孜州位于四川省西部,青藏高原东南缘。由于历史原因,缺电曾是甘孜州干部群众心里的痛。随着电网建设的推进,情况有了可喜变化。 虽然春节假期已过,在“世界高城”理塘县,来自全国各地的游客依旧络绎不绝。经营餐馆的杨小艳正忙里忙外地接待,”丁真火了,来理塘玩儿的人多了,生意也跟着越来越好了。“来到后厨,杨小艳指着自家的大冰柜说:“六年前我就买了大冰柜,但是功率太大电压跟不上。现在电足了,用起来特别方便!“ 餐馆的电能质量得到质的飞跃,得益于去年6月竣工的甘孜理塘—下坝35千伏输变电工程。据统计,国网四川电力在理塘县投资18662.7万元,新建3个35千伏输变电工程、160千米35千伏线路、59千米10千伏线路。如今,理塘县7万群众全部用上了“大网电”。夜晚从远处眺望,点点灯光照亮了这座“天空之城”,更照亮了人们的心堂,照亮了红火的日子。 不仅是在理塘县,放眼全川,丝丝银线翻山越岭,愈发坚强的电网夯实了脱贫的根基。 截至2015 年,“新甘石”联网、川藏联网、甘孜州“电力天路”等“电亮”工程陆续建成,国家电网供区内无电地区全面通电。阿坝州若尔盖草原上,农牧民们告别了“油灯蜡烛照明、伐木烧柴取暖”的无电生活。 2020年,“三区三州”深度贫困地区电网建设四川境内的1240个项目全部完工,总投资52.11亿元,建设线路总长16828千米,惠及502万人。凉山彝族自治州木里县利念村如今发展起了黄牛养殖业,打草机、照明、取暖设备一应俱全,充足可靠的电力供应让村民们有了致富奔头。 贫困地区电网建设,是打赢脱贫攻坚战的关键之一。使命在肩,征途如虹,国网四川电力精心“编织”出一张点亮全川的温暖“大网”,彻底解决了贫困地区“孤网”“无电”问题,“电灯不亮”“机器不转”成为了历史。目前,四川省农村供电可靠率和电压合格率分别提升至99.80%、99.94%,农村户均容量达到2000伏安,无一县一村一户因电力原因影响脱贫或导致返贫。 此外,针对易地扶贫搬迁、彝家新寨和藏家新居等项目规划,国网四川电力及时纳入配网规划建设,扎实做好施工用电保障,完成了13万余户易地搬迁、4.9万余户彝家新寨供电任务;针对光伏产业,全额消纳光伏扶贫电量,保障深度贫困地区63座光伏扶贫电站接网工程与光伏扶贫项目同步建成、同步投运。截至目前,四川电网累计消纳光伏电量15.39亿千瓦时,结算电费6.12亿元,转付补贴7905万元,惠及贫困群众3万户。 精准帮扶倾情倾力 直到今天,凉山彝族自治州喜德县阿吼村的村民曲木阿各莫还记得,三年前,驻村第一书记王小兵一个月来她家拜访了七次。那时,“成立合作社”“种植百合”犹如天方夜谭——“祖祖辈辈都种洋芋,怎么能说变就变呢?”经过王小兵和村“两委”干部的循循善诱,曲木阿各莫内心的固执被一点点打动,最终,她点了点头。 历经几轮春耕夏锄,如今的阿吼村产业园发展得欣欣向荣。雨水节气已过,年前撒下的川贝母种子破土而出,试种的高山大叶茶吐露新芽,成片的百合孕育着希望,一片春意盎然、生机勃勃。 2012年以来,国网四川电力共选派驻村第一书记和工作队员333人,定点帮扶208个村(其中贫困村142个、非贫困村66个),帮扶任务居在川央企之首。 贫有百样,困有千种,国网四川电力精准识别不同的致贫原因,因村因户因人施策,向贫困发起攻坚。 在缺乏产业支撑的地方,因地制宜发展产业—— 百合、土鸡、腊肉、蜂蜜、茶叶……昔日贫瘠的土地上,一个个新兴产业如雨后春笋般“冒出”,大型养殖和集中种植产业园为乡村提供了可持续的发展后劲,人人都有了脱贫致富的好门路。在乐山,高石头村建成了120亩年产1万只家禽的现代化养殖基地,五马村的3000亩白竹种植“党建示范林”郁郁葱葱,高卓营乡的168名彝族姑娘专业从事彝绣工艺品研发、制作和销售,带动了全县500余名建档立卡贫困户居家就业。据统计,国网四川电力累计捐赠资金2705万元,成立项目62个,在大小凉山建成国家电网扶贫产业园,帮助贫困群众实现了从“输血式”扶贫到“造血式”扶贫的可持续发展。 有“好货”却难以“出圈”的,创新探索保证销路畅通—— 在“公司+合作社+农户+电商”的产业化模式下,攀枝花市盐边县大窝凼村从“等订单”变为“创订单”,卖场搬上了网络,赶上直播带货的潮流。土豆、萝卜、玉米等农作物打开销路,产品变为商品,增产不增收的问题得到有效解决。国网四川电力还成立扶贫农业公司,重点消纳定点帮扶对象产出的农副产品。如今,“丽火”“彝兴”已成为有名的扶贫特色品牌,消费扶贫推介会、“慧农帮”APP 发挥平台作用,扶贫产品走进了食堂、工会,消费扶贫突破1465 万元,实现产值1692 余万元。 对于扎根在思想上的贫困,既扶智又扶志—— 采取“定向招生、定向培养、定点安置”方式开展职业教育,累计投入5275万元,覆盖四川36个深度贫困县,招收1054名贫困学子免费培养,并“反哺”到生源地定点就业,扎实扛起稳就业托底责任,形成了“提升一个人,带动一个家”的智力扶贫格局。在凉山州塘泥湾村,驻村第一书记张大海用实践总结出“让一个孩子通过教育走出大山,就能带动一个家庭走出贫困”的扶贫经验,五年来让76名孩子走出大山、走进大学校园,阻断了贫困的代际传递。 贫困有多复杂,帮扶就有多精准。通过产业扶贫、消费扶贫、教育扶贫等多种方式结合,国网四川电力集聚脱贫合力,攻克了一个个贫困堡垒,打造了在川央企帮扶的示范样板。 乡村振兴擘画新篇 脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。 美丽乡村,电力赋能,随着中央一号文件正式发布,全面推进乡村振兴的号角已经吹响,四川“电力先行官”尽锐出战,奋楫争先。 新增变压器、改造低压线路、铺设地埋电缆……乡村建设发展到哪里,电网规划就跟到哪里。 “春节期间游客量大,生意很好,最近我准备扩大住宿规模,打造灯光夜景。”巴中南江县西厢村的民宿老板朱学林喜笑颜开,规划着未来的发展。自从村上进行了电网升级改造,电杆升高了,变压器增大了,昔日的深度贫困村如今已是乡村旅游“网红村”。下一步,国网四川电力将科学规划建设农村电网,进一步补齐“三区三州”等偏远地区农网的“历史短板”,以及已改造区域因因经济社会快速发展而出现的“新短板”,推动电网建设与乡村建设行动的有机衔接,不断提升电网保障能力。 电制茶、电烤烟、村际电动交通……乡村电气化的道路延伸到哪里,电力服务就跟到哪里。 “电足了,今年早茶产量很好!”在宜宾市南溪区的茶园,罗模琼大姐捧着刚炒好的茶叶说道。炒茶车间内,机械设备将鲜茶叶进行杀青、压扁、烘干。她身后,穿着红马甲的国网四川电力党员服务队队员正例行检查用电设备和线路,确保用电安全稳定。站在新生活、新奋斗的起点,国网四川电力将继续用服务架起“连心桥”,扎实做好乡镇供电所优化提升“后半篇”文章,推动供电服务向村、户延伸,与基层政务服务有机融合,着力提升乡村电气化普遍服务水平。 筑牢防止贫困代际传递和返贫两道防线,国网四川电力组建“连心桥·智援团”,启动“双扶两助促振兴”行动,进一步完善省内援藏援彝帮扶体系,实现涉藏州县和彝区供电企业帮扶全覆盖。未来,还将持续加大消费扶贫力度,稳步提升产品品质,促进脱贫群众稳定增收。 征程正未有穷期,不待扬鞭自奋蹄。站在“十四五”规划的开局之年,面对“三农”工作重心的历史性转移,国网四川电力将按照“十四五”各项工作部署,全力做好巩固脱贫成果和乡村振兴的有效衔接,在川蜀大地上续写电网新篇章,以优异答卷迎接建党100周年。