绵阳公司:从电管站到“电管家” ——看农村电力管理变迁之路

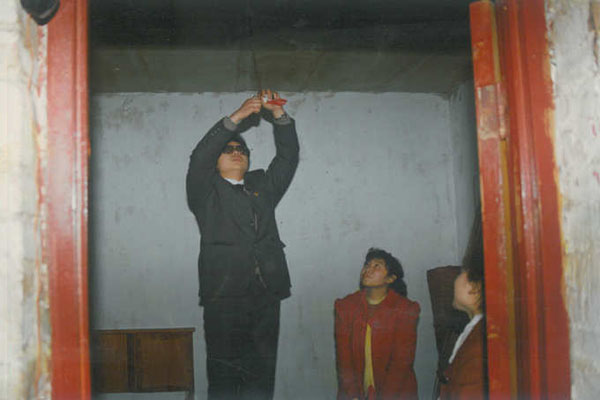

伴随着新中国的成立,绵阳电力事业发展迅速,充足的电力供应走进农村,服务模式不断“升级换代”,从“散沙般”的电管站到点对点、面对面的“定制式”管家服务,从半工半农村的村电工到一专多能的“电管家”,从粗放到精细,从纯人工到“互联网+”......一路走来,绵阳农村电力事业的发展,有力促进了农业经济的腾飞,也托起了绵州大地千万户农民的“幸福梦”。 农网升级 致富有保障 上个世纪60、70年代,因物质、资金匮乏,电压严重不足,设备简陋、老化,“为了用上电想尽了办法,砍棵大树就是电杆,胶鞋做绝缘子,拿个水瓢倒扣过来就是电表箱......这些简单粗暴的方法一度成为流行。遇到打雷下雨,一片的村民都莫想用电。电仅仅用来照明,致富是梦想,都只能‘靠天吃饭’!”这是很多“老农电”共同的回忆。 如今,在乡村地区,根根崭新银线纵横交错,座座杆塔取代了活树电杆,标准化配变设施让水瓢当表箱的历史彻底翻篇。洗衣机、电冰箱等家用电器早已“飞入百姓家”。特色农业、乡村民俗旅游等新型产业发展如日中天,成为村民们打开致富路的“金钥匙”。 国网绵阳供电公司践行“人民电业为人民”的企业宗旨,精心组织、认真谋划,实施农网改造,突出精准覆盖,下足真功夫,电“靓”幸福美丽新农村。2016-2018年新一轮农网改造升级工程新建35千伏变电站1座、扩建1座,新增主变4台、变电容量25.2兆伏安,新建35千伏线路57.22公里;新建和改造10千伏线路752.78公里,完成371个中心村、345口机井通电改造和7个村村通动力电项目。在此情境下,区域内农网网架结构进一步趋于合理,解决了原部份线路“卡脖子”的问题,供电质量得到明显改善,满足了农村经济社会发展和人民生活用电需求,有效促进绵阳市农村经济发展。 2019年,国家电网公司规划在四川投入资金26.1亿元,进行农村电网改造升级,将进一步提升农村供电水平,规划完成200多个贫困村电网改造,实现国家电网供区内贫困村电网改造全覆盖,积极做好村级光伏扶贫电站并网服务工作,2019年,国家电网公司规划在四川投入资金26.1亿元,进行农村电网改造升级,将进一步提升包括擂鼓镇在内的农村供电水平,规划完成200多个贫困村电网改造,实现国家电网供区内贫困村电网改造全覆盖,积极做好村级光伏扶贫电站并网服务工作,为助推乡村振兴提供坚强供电保障,为助推乡村振兴提供坚强供电保障。 一专多能 服务不“打烊” 40多年前,在绵阳市各县,由水电或农机部门在各乡(镇)的水电管理站或农机站对绵阳市辖区内农村用电实施管理。由当时的绵阳电业局大电网供电的农村地区,在各乡建立管电组织,配备一名乡电工。乡电工统一由所在乡镇安排,在农机站工作,人员、物质等条件有限,忙碌时三头六臂都管不过来;人员由农机站安排使用,管电情况如何,各供电局无法考核,一度出现“农村电力谁都想管,谁都管不了的局面。”70年代末80年代初,农村电力发展较快,但由于管理跟不上,五花八门的电工队伍应运而生,大量涌进急需扩大的农村电力建设队伍,不合格材料、“人情电”、“关系电”、窃电等乱象非常严重,农电管理的混乱既损害单位形象,又制约着农村经济发展。 1984年,绵阳地区成立了第一个电管站,通过一系列的试点,颁布相关管理办法, 90年代,绵阳范围内电管站全部建好,绵阳电业局组建农电局,加强农电管理工作。到1992年,农电人员达1500余人。尽管如此,电管站服务内容相对单一,只包括收费和一些简单的检修工作,里面有不少‘兼职人员’,农忙时管农活,闲暇时当电工。人手不够、基础薄弱、管理缺乏规范性......种种难题一次次摆在眼前。 到2000年底,绵阳电业局全面完成5个直管供电局和两个代管供电局的乡镇电管站管理体制改革,专职人员开始取代兼职电工。有理论知识的学习,逐步加大对人员的培训和考核,加上根据当地特征日益积累的工作经验,农村用电质量和安全水平得到大幅提升。随着经济社会发展和电网建设不断完善,供电所一次次“升级”, 农村电气化镇建设、“包片进村”等名词让人耳目一新的同时,也为农村地区带去更加贴心周到的服务。 2017年1月16日,国网绵阳供电公司启动“全能型”供电所建设工作,全面梳理供电所管理职责界面,编制完成“1+9”专业工作方案,建立县公司班子成员分所包干责任机制,指导供电所严格履行设备资料移交手续,实现业务划转无缝衔接,保障“全能型”供电所建设工作有效落地。建立周报制度,定期召开协调会,逐一审核县公司整合方案,对建设进度和具体问题闭环管控,确保顺利推进。在全面确保农村电网安全可靠供电和优质服务基础上,按照客户数量、定员数量和供电服务半径等因素统筹“全能型”供电所整合设置。设立员工“加油站”,开展综合素质和履职能力提升培训,确保“人人过关”,持证上岗,全面提升农电员工的服务支撑能力。同时,为提升服务质效,在9个省级及以上园区成立电网办,9个市级及以下园区成立服务站,实现“门对门”服务,全力做好增量市场服务工作,同年5月18日,国网绵阳供电公司全面完成乡镇“全能型”供电所建设工作,将原71个供电所整合为41个,机构精简率42.3%,整合后减少供电所办公场所30处。同时,缩短客户需求与供电服务之间的距离,摒弃生产只管作业,营销只管收费的“两条腿”分开走模式,供电所员工的综合素质亦得到有效提升。 模式升级 管理更智能 “以前根本没有统一的报修平台,更没有网格化的抢修服务,都是根据报修类型,再联系相关人员进行处理。农村地区电话未普及的年代更是恼火,靠吼、找公用电话或者直接去村电工家里找人……真是要耽误不少时间。”今年73岁的原绵阳电业局农电局常务副局长郭德生感慨颇多。 “云盘村3号台区-罗仕太漏电告警!” 7月11日,国网梓潼县供电公司文昌供电所接到智能漏电感知微平台用户罗仕太家中漏电告警提示。今年夏天,文昌供电所作为全川断电式漏电指示器安装应用试点单位,率先完成该项目安装应用工作,进一步降低人身触电和频繁停电投诉风险,为安全生产和迎峰度夏保驾护航。 两段简单的表述,字里行间展示了服务模式的不断发展。2016年3月7日,国网绵阳供电公司正式启动“电管家”服务模式,科学划分服务主体与服务对象,对应匹配定制式、管家式服务,充分运用多种渠道,用真心、贴心的服务搭建起客户与企业的沟通桥梁,努力让服务水平更加优质,开启智能电网、智慧管理新模式。 “互联网+”模式在农村的广泛运用,让电力服务更上一层楼。建立“电管家”微信群,停电信息、安全宣传、客户端问题诉求解决等事项均通过微信群发布。挖掘和运用好用电采集、SG186和配抢APP等系统功能,聚焦供电服务新前端,不断提升“互联网+营销服务”水平,减少中转时间,精准服务“三农”用电。 作为中国唯一科技城,绵阳拥有长虹集团在内的大批国内第一、世界一流的国防科研单位和军工集团,形成了从关键控制芯片设计、研发,到传感器和终端设备制造,再到物联网系统集成、应用及相关运营服务的物联网产业链。目前,绵阳市也正以积极姿态拥抱泛在电力物联网,这都为泛在电力物联网在绵建设提供了必要的先行条件和先天优势。 为进一步深化泛在电力物联网的实践与应用,构建供电所供电服务子站,打造信息数字化、设备ID化、管理智能化、数据共享化、服务多样化的服务型、全能型、智慧型的“三型五化”供电所。绵阳公司将泛在物联网落地与建设落地花荄供电所。供电所综合业务管控平台及相关配套已初步成型,新版本现场采集终端的更换以及在线监测总保的安装工作已在陆续开展中,现在各项经营指标也都有明显提升。“这个手持终端真的很方便,再也不用来回到供电所电脑上提取当天数据了,只要一部手机,便可查管辖区所有客户信息、资料等,这样不仅提升了工作效率,还能更好地为客户服务。在微应用手持终端培训现场,花荄供电所“电管家”邓其兵兴奋地说道。(余京懋) 信息来源: 国网绵阳供电公司